オンスとは?Tシャツの生地の厚みで着心地のいい悪いが変わる!目的や季節で選ぼう

オリジナルTシャツ製作や、Tシャツの商品詳細でよく見かける「オンス」という単位をご存じでしょうか?

オンスを確認すれば、Tシャツの大体の厚さを判断することができます。オンスの数値が大きければ大きいほど生地が厚く、重くなります。オンスによって生地の透け感に違いが出るため、オンスはTシャツを選ぶ上で重要なポイントといえます。オンスについて知っておくことで自分にピッタリのTシャツ選びに役立てられます。

今回は、オンスの特徴や調べ方、重さや質感に大きく関わる糸の種類についてご紹介します。

Tシャツに使われている「オンス(oz)」とは

みなさんがよく目にする「oz」は記号表記で、英語だと「Ounce」と書きます。Tシャツの厚さ目安として使用されているオンスは「ヤード・ポンド法」というアメリカやイギリスで日常的に使用されている単位で、質量、つまり重さを表す単位のことです。

重さを表す単位の「オンス」がなぜTシャツの厚さ目安と関係してくるのか、不思議ではないでしょうか?分かりやすくご説明していきましょう。

1オンスは何グラム?生地の厚みとどんな関係?

1オンスとは、28.3495g(以下「28.35g」という)です。Tシャツの場合「オンス」は、「1ヤード四方(約90cm四方)に対する生地の重さ」を表しています。それがなぜ生地の厚さに関係するのかを簡単に考えてみましょう。

約90cm四方の枠を想像してください。そこに28.35ml(=1オンス)の水を注ぎます。その時の水位の高さがTシャツの生地の厚さだとイメージするとわかりやすくなります。2オンスの水を入れた時の方が、1オンスの水を入れた時より水位が高くなりますよね。

今想像で使った水の密度とそれぞれの生地の密度は違うので、実際の厚さはそれぞれTシャツの素材によって異なりますが、オンスの数字が増えるほど生地の厚さが増していくことが想像できたかと思います。

Tシャツを製造・販売している業者(以下、業者)によっては、Tシャツの厚みを「ヘビーウェイト」「ライトウェイト」などと呼び分けていることがありますが、これらに明確な基準はありません。業者によって指す厚みに違いがあるため、より正確にTシャツの厚さを知りたい場合はオンスを確認するようにしましょう。

オンスを目安に!目的や季節に合ったTシャツを選ぼう

オンスによってTシャツの着心地は変わるので、オンスを知れば目的や季節に合わせてTシャツを選ぶことができます。ここでは、オンスの数値別の特徴をご紹介します。

季節を問わず着られる!スタンダードな「5~6オンス」

(写真は5.6オンスのTシャツ)

5~6オンスのTシャツは、一般的な厚みです。

季節を問わずに着ることができ、白いTシャツでも透け感があまり気にならないため、1枚でさらっと着こなしたいという方におすすめです。

全く透けないというわけではないため、透け感が気になる方は白ではなく色付きのTシャツを選ぶとより安心です。 5~6オンスのTシャツは取り扱っている業者も多いので、オリジナルTシャツを作る際にもよく使われるTシャツです。

\5~6オンスのおすすめTシャツはこちら/

夏場にぴったり!薄手で肌触りが良い「3~5オンス」

(写真は4オンスのTシャツ)

3~5オンスのTシャツは、薄手でさらっとした肌触りの良さが魅力。

着心地が良く、軽いので夏場におすすめです。また、ポリエステル素材のものはより清涼感が強いため、うだるような真夏日も快適に過ごすことができせます。

コストパフォーマンスもよいので、クラスTシャツやイベントTシャツとして使われることも多いTシャツです。 白や薄い色のTシャツは、薄手がゆえに透けやすいので注意しましょう。また型崩れしやすいため、洗濯するときはネットに入れるのがおすすめです。

\3~5オンスのおすすめTシャツはこちら/

耐久性が抜群!厚手で丈夫な「6〜7オンス」

(写真は7.1オンスのTシャツ)

6~7オンスのTシャツは厚手で型崩れしにくいため、長持ちします。

白いTシャツでもインナーが透けにくく、かなり丈夫なのでユニフォームやチームウェア、スポーツでの利用などに適しています。

厚手なので冬場の利用におすすめですが、通気性が良いポリエステル素材を選べば、夏でも快適に着ることができます。ただし、肌触りが固くてごわついていると感じるものもあるため、試着して着心地を確かめておくと安心です。

\6〜7オンスのおすすめTシャツはこちら/

どうすればオンスは分かる?3つの調べ方

オンスを調べるなら、まずはTシャツのタグを確認してみてください。

サイズと一緒に「5.6oz」などと書かれている場合があります。また、タグに表記がない場合はTシャツの型番をメーカーのウェブサイトで調べてみましょう。

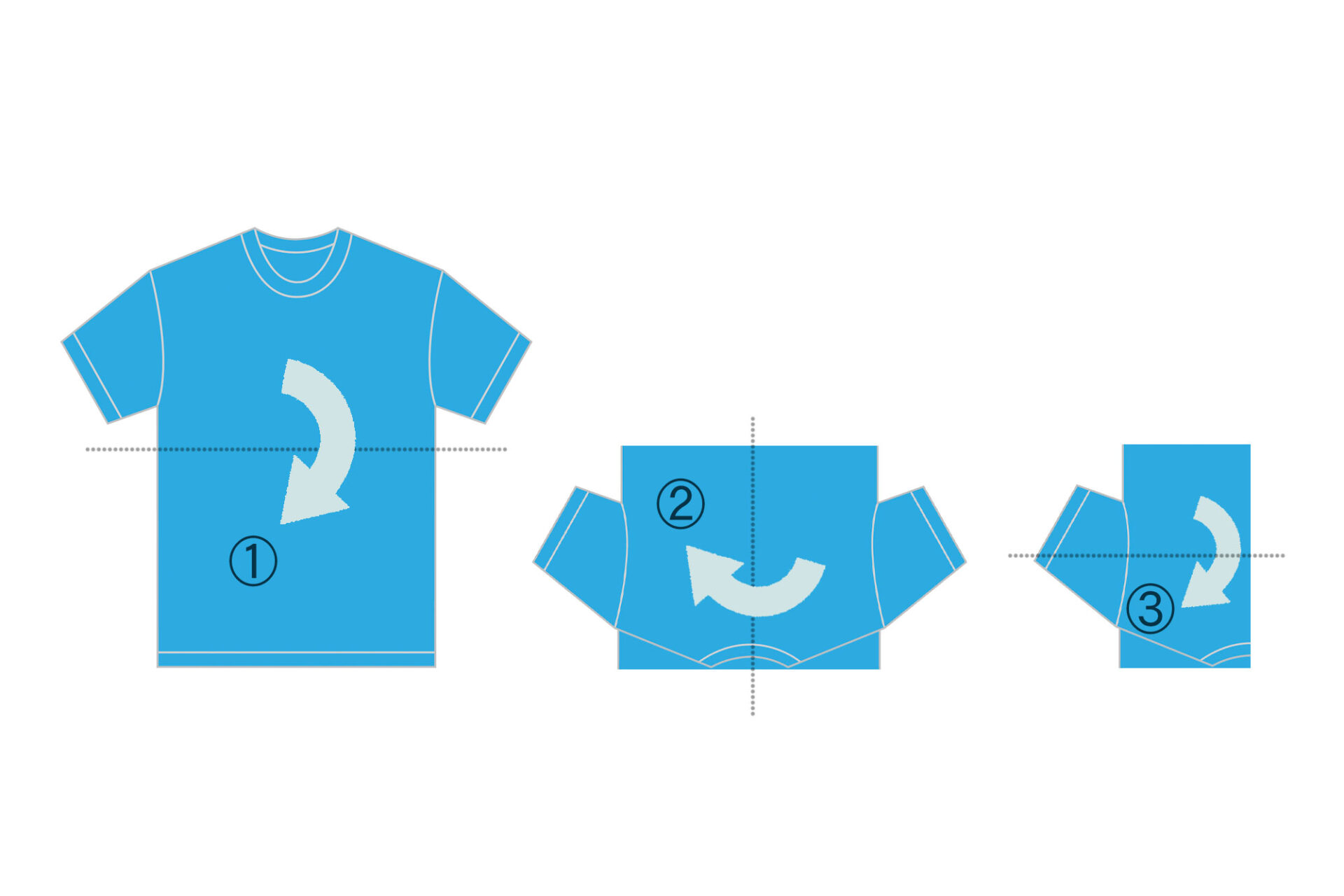

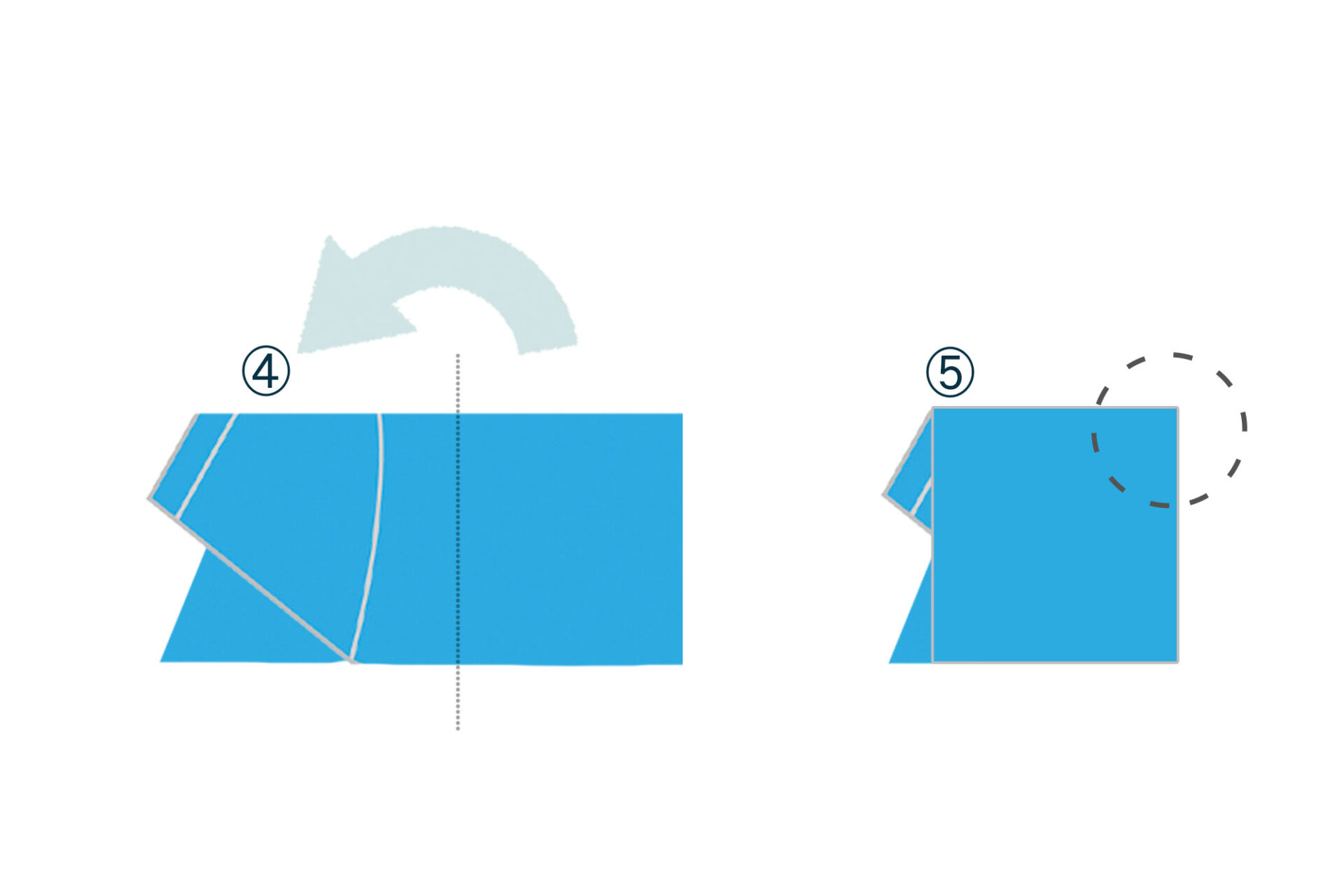

上記の方法でオンスを調べられなかった場合でも、Tシャツを4回折りたたんだ厚さを調べればオンスの大体の数値が把握できます。

測り方は、まずはTシャツを縦に畳みます。次に袖と袖を合わせるように横へ畳みます。

それを半分に畳み、さらに畳んで正方形にしたら、一番生地が厚い部分の長さを測りましょう。

厚さが3cm以内なら約3.5~4.9オンス、3~3.5cmなら約5~6.9オンス、3.5cm以上なら7オンス以上です。

この数値は使用されている素材やTシャツの経年劣化によっても変わってきますが、オンスを測る目安として利用してみてください。

Tシャツの重さや質感に関わる糸の種類

Tシャツの重さや厚みといった質感や品質は、糸の種類や製造工程の違いによっても変わります。糸の質感を決める「番手(ばんて)」の概要、製造工程によって異なる糸の種類についてをご紹介します。

「番手」とは?

番手とは糸の太さを示す単位です。番手の数字が小さいほど糸が太くて重く、数字が大きいほど糸は細くて軽くなります。

番手は、「太番手」「中番手」「細番手」と大きく3種類に分かれており、それぞれの繊維長は太番手が20~27mm、中番手が26~28mm、細番手が28~33mmです。糸の太さは繊維長の長さによって決まり、短いと太い糸、長いと細い糸になります。

例えば綿糸は、重さが1ポンド(約454g)で長さが840ヤード(約768m)のものを1番手といい、長さが2倍だと2番手、3倍だと3番手となります。繊維長の長さに比例して番手の数字は大きくなるため、太番手は小さい数字、細番手は大きい数字で番手が示されます。

細い糸は肌触りが良く、光沢感があります。また細い糸で作られたTシャツは着心地が良く、シワになりにくいという特徴がありますが、細いものほど糸自体の強度が求められるため、より高い品質の糸が必要です。

Tシャツに使われる糸は10~20番手が一般的ですが、製品によっては100番手以上の糸が使われている場合もあります。着心地を大切にしたいという方は、番手にも注目してTシャツを選んでみてください。

紡績(ぼうせき)とは?2つの糸の特徴

紡績(ぼうせき)とは、糸の素材である綿花の繊維をそろえ、引っ張りながらひねりをかけて糸にしていく工程のことです。完成した糸は「紡績糸」といい、「リングスパン糸」と「オープエンド糸」の2種類に分けられます。

■リングスパン糸

リング紡績機で作られた紡績糸。しめ縄の原理で作られており、糸の表面が滑らかで強度があります。

紡績というとリングスパン糸が一般的なので、製品に表記がない場合はリングスパン糸が使われている可能性が高いといえます。

■オープンエンド糸

オープンエンド紡績機で作られた紡績糸。空気の流れでひねりを加えており、繊維の間に空間ができるためボリュームが出ます。繊維の並びが均一ではないので、ゴワゴワ、ガサガサした質感に仕上がるのが特徴です。

アメリカ製のTシャツに使われることが多いです。

不純物の取り除き方で違う3種類の綿糸

綿糸を作る際は、不純物を取り除く「カード工程」という作業が欠かせません。この工程によって、糸の品質も価格も大きく変わります。工程によって仕上がりが異なる3種類の糸をご紹介します。

■カード糸

カード糸は最も一般的に使用されている糸で、不純物を約5%取り除いた綿花を使用して作られています。他の綿糸に比べて光沢はそれほどなく、毛羽も多いのですが、シャリ感(さらっとした硬めの質感)があって涼しさがあります。

■セミコーマ糸

セミコーマ糸は、カード工程およびコーマ通し(コーミング)にて約10%の不良部分を取り除いた綿糸で、日本や中国で使われている独自の糸です。カード糸よりも丈夫で光沢があり、柔らかいという特徴があります。

■コーマ糸

コーマ糸は、丹念なコーマ通しで約20%の不良部分を取り除いた綿糸を使用して作られています。特に良い品質の部分だけを使用しているので、光沢感があって毛羽立ちが少なく、柔らかな肌触りが魅力です。カード糸・セミコーマ糸よりも多くの工程を必要とし、不良部分をより多く取り除くことから、高品質にふさわしい価格設定になっています。

オンスはこんなところでも使われてる!

オンスという単位はルアーフィッシングで使用するルアーの重さを表す際にも使用されています。それはルアーフィッシングの歴史と関係しており、ルアーの起源がオンスを日常的に使用しているイギリスやアメリカという説が有名なため、日本でもルアーの重さの単位にはオンスが使用されています。

用途に応じて着心地の良いTシャツを選ぼう

Tシャツを選ぶとき、触り心地や着心地など、何となく好みで選んでいたという方は少なくありません。

もちろんそれでもいいのですが、オンスや番手、糸の種類などを知ることで、より自分好みのTシャツを見つけられるかもしれません。

オリジナルプリントのTシャツを作成する場合は、目的や用途を意識して生地を選ぶとより素敵で実用的なオリジナルTシャツに仕上がるので、ご紹介したTシャツの知識を参考にしてみてください。

Tシャツの素材選びには、こちらの記事も参考にしてみてはいかがでしょうか。

▼合わせて読みたい!

Tシャツの素材はどれが最適?使われている素材や編み方の違いとは

■オリジナルTシャツ・グッズの作成はプラスワンインターナショナル